Ligue de la patrie française

Pour les articles homonymes, voir Ligue.

| Fondation |  |

|---|---|

| Dissolution |  |

| Type | Organisation politique  |

|---|---|

| Pays |  France France |

| Président | |

|---|---|

| Idéologie | Boulangisme, nationalisme  |

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources ().

Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ».

En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ?

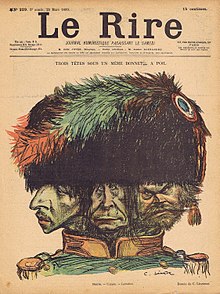

La Ligue de la patrie française est une organisation politique française, d'orientation nationaliste, fondée le dans le cadre de l'affaire Dreyfus, rassemblant les antidreyfusards intellectuels et mondains : académiciens, tels François Coppée, Jules Lemaître et Paul Bourget, membres de l'Institut de France, artistes et écrivains en vue : Maurice Barrès, les peintres Edgar Degas et Auguste Renoir, le romancier Jules Verne, les poètes José-Maria de Heredia et Pierre Louÿs, le musicien Vincent d'Indy, le peintre et dessinateur Jean-Louis Forain, Caran d'Ache, le caricaturiste Job, Théodore Botrel, etc.

Historique

Annoncée d'abord comme une organisation centriste et régionaliste censée rassembler les bonnes volontés pour apaiser les tensions politiques, elle s'avère vite agir en réaction à la création de la Ligue des droits de l'homme et avoir pour objectif de fédérer et d'organiser les forces antidreyfusardes hétérogènes sinon hétéroclites. Plusieurs personnalités, trompées, comme Heredia ou Mistral, la quittent aussitôt[1]. Elle regroupe à la fois des professeurs et des artistes, mais aussi des boulangistes et des bonapartistes. Son action est restée limitée. Elle semble triompher lors des élections municipales en 1900, notamment à Paris. Mais elle ne résiste pas à la victoire électorale du Bloc des gauches en 1902, non plus que la Ligue des patriotes de Paul Déroulède ; elle est officiellement dissoute en 1904.

Les deux principales têtes pensantes de la Ligue sont l'écrivain Maurice Barrès et le critique littéraire Jules Lemaître, son président. Contrairement à l'autre penseur du nationalisme conservateur du moment, Charles Maurras, Barrès demeure républicain, mais « césariste », proche d'une conception bonapartiste du gouvernement.

Parmi les autres membres de la Ligue on peut mentionner : Godefroy de Cavaignac, Paul Déroulède, Jules Guérin, René Doumic, Paul-Gabriel d'Haussonville, Georges Thiébaud, Gabriel Syveton…

La Ligue dans l'évolution du nationalisme en France

Cette ligue incarne bien le passage du « nationalisme ouvert » au « nationalisme fermé » (selon une typologie de Michel Winock) qui s'opère en France et en Europe à la fin du XIXe siècle.

Au début du XIXe siècle, le nationalisme participe de l'idée libérale d'autodétermination des peuples et des émancipations nationales dans toutes les révolutions démocratiques, anti-coloniales et anti-impérialistes de l'Europe et des Amériques (succession d'indépendances nationales). Encore en 1870-1871, en France, c'est la gauche républicaine et sociale qui défend le patriotisme français et refuse de baisser les armes devant l'envahisseur allemand. Gambetta le républicain, comme la Commune sont animés par cet engouement patriotique.

Puis, avec Boulanger d'abord, et Barrès ensuite, le nationalisme est de plus en plus récupéré par la droite comme force politique. Jusqu'ici les droites traditionnelles invoquaient la souveraineté du monarque, du pape, et non celle du peuple, laissée aux nationalistes libéraux et républicains. Avec l'affaire Dreyfus, les républicains se divisent et, malgré le patriotisme de Jean Jaurès et Georges Clemenceau, la revendication nationaliste devient un étendard de la droite en France et en Europe de l'Ouest avant d'être renouvelée en dehors de cette Europe par la vague anticolonialiste et décentralisatrice de l'après-guerre et des années 1960-70.

La Ligue de la patrie française, quoique éphémère, a incarné cette mutation, plaçant à sa tête des républicains en quête d'autoritarisme tels que Barrès.

Doctrine

La ligue se distingue des autres formations antidreyfusardes : de la Ligue des patriotes, qui avait soutenu Boulanger et se montre de plus en plus hostile à la République parlementaire, comme de la Ligue antisémitique de France, précisément parce qu'elle évite de s'associer à cet antisémitisme. Elle regroupe donc des conservateurs nationalistes qui veulent soutenir l'armée contre les dreyfusards sans remettre en cause la République. Mais sa cohésion sur cette base est faible, tant sur le plan de la doctrine que sur celui de la stratégie. Aussi ne parvient-elle pas à mobiliser au-delà des élites et des intellectuels qui la composent à 70 %. Après le départ de Barrès en 1901, puis de Coppée en 1902, la Ligue ne résiste pas à l'échec électoral de cette même année. Se rapprochant de la droite conservatrice dont elle est proche, elle tente de se fondre dans l'Action libérale en 1904, sans y parvenir car celle-ci, formée d'anciens monarchistes ralliés à la République, lui reproche de ne pas défendre clairement l'Église catholique. Faute d'une échine idéologique suffisamment solide, elle finit par se disperser dans les différents courants conservateurs[2].

Adhérents notables

Les personnalités listées ci-dessous figurent parmi les signataires de la première déclaration de la ligue. Nationaliste mais exempte de l'antisémitisme d'un Édouard Drumont, elle est formulée ainsi : « Les soussignés, émus de voir se prolonger et s'aggraver la plus funeste des agitations ; persuadés qu'elle ne saurait durer davantage sans compromettre mortellement les intérêts vitaux de la patrie française, et notamment ceux dont le glorieux dépôt est aux mains de l'armée nationale ; persuadés aussi qu'en le disant ils expriment l'opinion de la France ; ont résolu : de travailler, dans les limites de leur devoir professionnel, et maintenir, en les conciliant avec le progrès des idées et des mœurs, les traditions de la patrie française ; de s'unir et de se grouper, en dehors de tout esprit de secte, pour agir utilement dans ce sens par la parole, par les écrits et par l'exemple ; et de fortifier l'esprit de solidarité qui doit relier entre elles, à travers le temps, toutes les générations d'un grand peuple. »[3]

En gras : les membres du comité élu le [4].

- Juliette Adam

- Paul Allard

- Henri Allouard

- Émile Hilaire Amagat

- Victor-Eugène Ardouin-Dumazet

- Albert Aublet

- Gaston d'Audiffret-Pasquier

- Auguste Audollent

- Ernest Babelon

- Germain Bapst

- Charles Barbier de Meynard

- Arvède Barine

- Maurice Barrès

(délégué) - Anatole de Barthélemy

- Albert Bartholomé

- Charles-Albert Costa de Beauregard

- André Bellessort

- Jean Béraud

- Jacques-Émile Blanche

- Jules Adrien Blanchet

- Gaston Boissier

- Robert de Bonnières

- Henri de Bornier

- Théodore Botrel

- Paul Bourget

- Joseph Boussinesq

- Henri Boutet

- Pierre de Bréville

- Adolphe Brisson

- Jules Brisson

- Albert de Broglie

- Charles Jules Edmée Brongniart

- Ferdinand Brunetière

(délégué) - Robert de Caix de Saint-Aymour

- Octave Callandreau

- Caran d'Ache

- Carolus-Duran

- Albert Carré

- Jules Case

- Godefroy Cavaignac

- Charles Champigneulle

- Honoré Champion

- Anatole Chauffard

- Victor Cherbuliez

- Arthur Chuquet

- Léo Claretie

- Clunet

- Édouard Collignon

- François Coppée

(président d'honneur) - Gustave Courtois

- Léon Crouslé

- Pascal Dagnan-Bouveret

- Léon Daudet

- Louis Dausset

(secrétaire général) - Camille Debans

- Edgar Degas

- Louis Delsol

- Joseph Denais

- Léon Deschamps

- Édouard Detaille

- Léon Dierx

- Jules-Albert de Dion

- Jules Domergue (d)[5]

- Auguste Dorchain

- René Doumic

- Marcel Dubois

(délégué) - Guillaume Dubufe

- Pierre Duhem

- Fernand Engerand

- Emmanuel des Essarts

- François Fabié

- Gustave Fagniez

- Émile Faguet

- George Fonsegrive

- Jean-Louis Forain

- Paul Foucart

- Henri Froidevaux

- Henry Gauthier-Villars

- Augustin Gazier

- Émile Gebhart

- Jean-Léon Gérôme

- Alfred Giard

(délégué) - Georges Goyau

- Alfred Grandidier

- Gustave Guiches

- Adolphe Guillot

- Gyp (Sibylle Gabrielle Riquetti de Mirabeau, dite)

- Maurice Hauriou

- Paul-Gabriel d’Haussonville

- Alexandre Hepp

- José-Maria de Heredia

- Charles Hermite

- Antoine Héron de Villefosse

- Henry Houssaye

- Henri Huchard

- Émile Charles Huet

- Ferdinand Humbert

- Vincent d'Indy

- Jean-Antoine Injalbert

- Paul Janet

- Félix Jeantet

- Ernest de Jonquières

- Camille Jordan

- Édouard Francis Kirmisson

- Pierre Laffitte

- François Lafon

- Albert-Auguste Cochon de Lapparent

- Robert de Lasteyrie

- Gaston de Latenay

- Henri Lavedan

- Henry Le Chatelier

- Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ

- Jean-Maurice Le Corbeiller

- Louis Léger

- Ernest Legouvé

- Jules Lemaître

(président) - Émile Lemoine

- Claude Léouzon-le-Duc

- Auguste Longnon

- Henri Lorin

- Pierre Louÿs

- Fery de Ludre

- François de Mahy

(délégué) - René Maizeroy

- Anatole Marquet Vasselot

- Thierry de Martel

- Frédéric Masson

- Charles Maurras

- Stanislas Meunier

- Alfred Mézières

- Frédéric Mistral

- Parfait-Louis Monteil

- Georges Montorgueil

- Albert de Mun

- Jacques Normand

- Maurice d'Ocagne

- Paul Perret

- Edmond Perrier

- Louis Petit de Julleville

- Émile Picard

- Frédéric Plessis

- Charles Ponsonailhe

- Laurent Prache

- Octave Pradels

- Maurice Pujo

- Jean-François Raffaëlli

- Alfred Nicolas Rambaud

- Onésime Reclus

- Auguste Renoir

- Eugène Rouart

- Ernest Rouart

- Henri Rouart

- Eugène Rouché

- Edmond Rousse

- René de Saint-Marceaux

- Francisque Sarcey

- Pierre de Ségur

- Armand Silvestre

- Albert Sorel

- Maurice Spronck

- Gabriel Syveton

(trésorier) - Maurice Talmeyr

- André Theuriet

- Edmond Thiaudière

- Georges Thiébaud

- Paul Thureau-Dangin

- Suzanne Valadon

- Albert Vandal

- Henri Vaugeois

(secrétaire adjoint) - Jules Verne

- Charles-Jean-Melchior de Vogüé

- Eugène-Melchior de Vogüé

- Charles Wolf

Notes et références

- ↑ C. Mauron, Frédéric Mistral, p. 321-323 : « Lorsque vient le temps des ligues, Mistral adopte d'abord une prudente réserve (...) il n'adhère pas (...) ni à la Ligue des patriotes, de tendance bonapartiste (...) ni bien sûr à la virulente Ligue antisémitique de Guérin. Mais plus le temps passe, plus il devient difficile à une personnalité du monde littéraire de rester sur son Aventin. En décembre 1898, il accepte d'être parmi les signataires de l'appel fondateur de la Ligue de la Patrie française (....) il importe, notamment, de ne point confondre les tentatives de récupération, par Maurras et son Action française, de la ligue et de ce qu'elle est au départ: un large rassemblement de gens venant d'horizons très divers, (....), centriste, avec des éléments de droite comme de gauche: républicanisme, patriotisme, appel au calme et à l'unanimisme, sont les valeurs du mouvement, tout à fait propres à séduire Mistral (...) On sait ce qu'il en advint en définitive: loin de s'occuper de décentralisation et de favoriser l'unanimisme, la Ligue de la Patrie française dériva bien vite vers l'activisme antidreyfusard au cours du premier semestre 1899 (...) Comme Heredia, Mistral fut de ces "modérantistes" qui "se turent ou s'éloignèrent sans éclat" avec le sentiment d'avoir fait un pas de clerc [c'est-à-dire une erreur] ainsi que son attitude ultérieure envers Maurras allait le prouver. »

- ↑ Ariane Chebel d'Appollonia, L'extrême-droite en France : De Maurras à Le Pen, Volume 1, p. 134-138. Lire en ligne, consulté le 19/09/2020

- ↑ Jules Lemaître, L'action républicaine et sociale de la Patrie française, discours prononcé à Grenoble le 23 décembre 1900, Paris, 1900, p. 26-38 [lire en ligne].

- ↑ Clayeures (pseudonyme de René-Marc Ferry ), « Chronique », La Revue hebdomadaire, janvier 1899, p. 571 [lire en ligne].

- ↑ Directeur de La Réforme économique. Voir la page Association de l'industrie et de l'agriculture françaises.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

- Ligue de la patrie française, sur Wikimedia Commons

Sources primaires imprimées

- Henry de Bruchard, 1896-1901. Petits Mémoires du temps de la Ligue, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1912.

- Jules Lemaître :

- La Patrie française. Première conférence, , Paris, Bureaux de « La Patrie française », 1899.

- Ligue de la « patrie française ». Discours prononcé à Grenoble, Angers, Imprimerie de Germain et G. Grassin, Ligue de la patrie française, 1900.

- Jules Lemaître (et al.), Ligue de la patrie française. Conférence de M. Jules Lemaître, de Godefroy Cavaignac, du général Mercier, de Charles Bernard, Nancy, A. Crépin-Leblond, Ligue de la patrie française, 1902 [lire en ligne].

- Paul Meyer, Lettre à M. Jules Lemaître, président de la Ligue des amis de la patrie française, Paris, Imprimerie spéciale du « Siècle », 1899.

- Le Pic, La Ligue de la patrie française, Paris, La Petite République, 1902.

- André Suarès, Lettre trois sur la soi-disant Ligue de la patrie, Paris, Libraire de l’Art Indépendant, 1899.

- Franck Pilatte, Ligue de la patrie française, Comité de Nice, . Suivi de A. Funel de Clausonne, Avant-Après ; Frank Pilatte, Patriotisme et nationalisme ; Paul Padovani, La Tare de la bande, Nice, Imprimerie de Ventre frères, Ligue de la patrie française comité de Nice, 1902.

- Léon Fatoux, Les Coulisses du nationalisme (1900-1903) : trois années de politique, Paris, Imprimerie G. Chaponet, 1903, 63 p. [lire en ligne].

- Almanach de la Patrie française, 1900 (historique et photographies des membres du comité).

- Almanach de la Patrie française, 1901.

Bibliographie

- Bertrand Joly, L'agitation nationaliste à Paris (1898-1900) et les élections municipales de 1900, thèse, École des chartes, 1981, 3 vol., 1132 p.

- Bertrand Joly, Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français, 1880-1900 : boulangisme, ligue des patriotes, mouvements antidreyfusards, comité antisémites, Paris, Honoré Champion, coll. « Dictionnaires & références » (no 2), , 687 p. (ISBN 2-85203-786-6, présentation en ligne), [présentation en ligne]. Réédition : Bertrand Joly, Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français, 1880-1900, Paris, Honoré Champion, coll. « Champion classiques. Références et dictionnaires » (no 2), , 687 p. (ISBN 2-7453-1241-3).

- Bertrand Joly, Nationalistes et conservateurs en France : 1885-1902, Paris, Les Indes savantes, , 390 p. (ISBN 978-2-84654-130-5).

- Bertrand Joly, Histoire politique de l'affaire Dreyfus, Fayard, 2014.

- V. Cleve Alexander, Jules Lemaître and the Ligue de la Patrie Française, Ph.D., Indiana University, Bloomington, 1975.

- Jean-Pierre Rioux, Nationalisme et Conservatisme : la Ligue de la patrie française (1899-1904), Paris, Beauchesne, 1977.

- Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire, 1885-1914 : les origines françaises du fascisme, Paris, Fayard, (1re éd. 1978, Éditions du Seuil), 436 p. (ISBN 2-213-60581-5, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne], [présentation en ligne], [présentation en ligne], [présentation en ligne].

- Philippe Oriol, L'Histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, Les Belles Lettres, 2014.

Liens externes

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- ISNI

- BnF (données)

- IdRef

- LCCN

- GND

- Israël

- WorldCat

v · m | ||

|---|---|---|

| Articles de base |  | |

| Documents |

| |

| Personnalités dreyfusardes |

| |

| Personnalités antidreyfusardes | ||

| Organisations |

| |

| Presse |

| |

| Articles connexes | ||

| Œuvres liées |

| |

| Voir également |

| |

Portail du droit français

Portail du droit français  Portail du nationalisme

Portail du nationalisme  Portail de la politique française

Portail de la politique française  Portail des années 1890

Portail des années 1890  Portail des années 1900

Portail des années 1900