Bastion du Temple

Pour les articles homonymes, voir Temple (homonymie).

| Type | Bastion |

|---|---|

| Construction | Fin XVIe siècle Destruction dans les années 1670 |

| Pays | Royaume de France |

|---|---|

| Commune | Paris |

| Coordonnées | 48° 51′ 58″ N, 2° 21′ 54″ E |

|---|

|

|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Le bastion du Temple est un élément de l’enceinte de Charles V établi sur une éminence dominant les quartiers environnants de Paris. Sa dénomination était due à la proximité de l’enclos de la Maison du Temple dont l’ordre possédait les terrains aux alentours. Le bastion est démoli après 1670 pour l'ouverture du « nouveau Cours ».

La construction du bastion

Le bastion du Temple ou bastion numéro 8 était situé entre le bastion Saint-Martin n° 7 et le bastion des Filles du Calvaire n° 9. Il s’étendait au bord du rempart au sud-est de l’ancienne porte du Temple dans un quadrilatère compris entre les actuelles rues Béranger et Charlot, le boulevard du Temple et la place de la République.

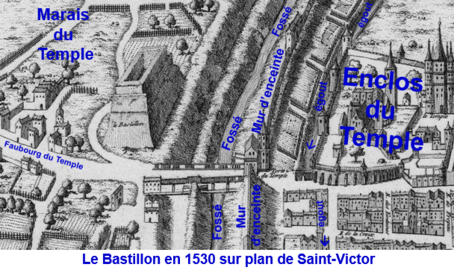

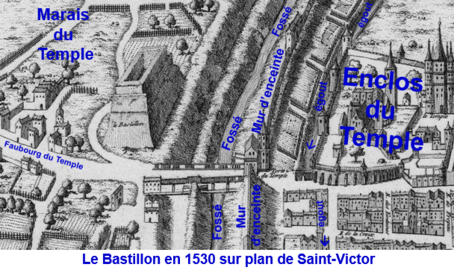

C’était à l’origine une butte de gravois, « le Bastillon », constituée par les terres du creusement des fossés de la muraille dans les années 1356-1358, rehaussée au cours des siècles suivants par l’accumulation d’immondices. Avant le remaniement de la fortification, la butte était à l'extérieur du fossé longeant une levée de terre surmontée par un mur ponctué de maisons de guetteurs.

-

Bastillon vers 1530 sur plan de Saint-Victor -

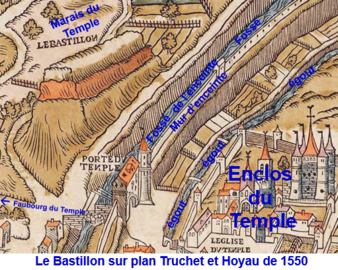

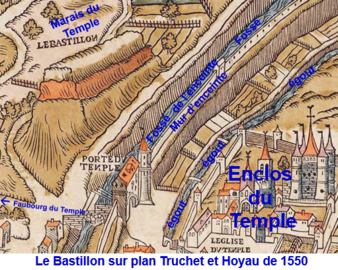

Bastillon vers 1550 sur plan Truschet et Hoyau

La butte est transformée en bastion par des terrassements au cours des dernières décennies du XVIe siècle et le fossé qui passait entre la butte et le rempart avant ces travaux est déplacé à l’extérieur. Le mur qui dominait la levée est démoli.

Ce bastion fait partie de ceux créés à partir de 1553 pour adapter l’enceinte de Charles V aux progrès de l’artillerie. Le bastion du Temple était couvert de moulins. Il n’était pas maçonné. Les courtines le reliant aux bastions voisins auraient été construites vers 1635[1].

A l’exception de maisons au bord de la Rue du Faubourg-du-Temple, le territoire à l’extérieur du fossé du bastion était un espace agricole, le Marais du Temple. Ces jardins maraichers qui appartenaient à l’ordre du Temple ne sont urbanisés qu’à partir des années 1780 par le lotissement de la Nouvelle Ville d'Angoulême, du nom de son Grand prieur en titre, le duc d’Angoulême.

-

Bastion du Temple sur plan Mérian de 1615

La démolition

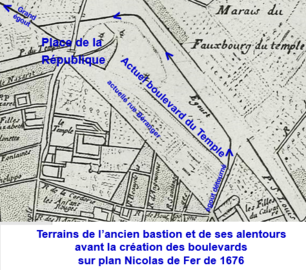

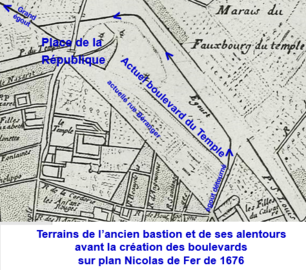

Le bastion est détruit après 1670 et en majeure partie arasé pour laisser place au «nouveau Cours» planté d’arbres, place du Château-d'Eau à l’emplacement de la porte du Temple démolie en 1678 et boulevard du Temple qui épouse les contours extérieurs de l’ancienne fortification.

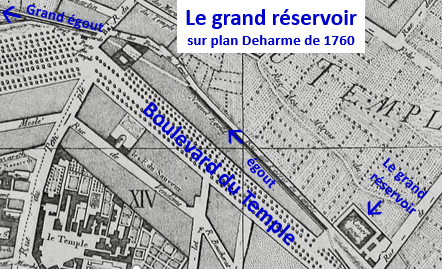

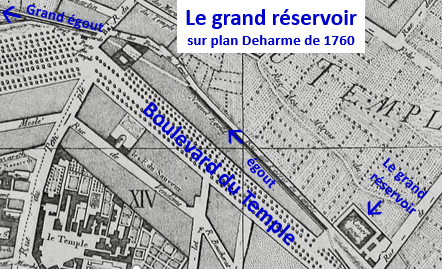

La rue des Fossés du Temple, actuelle rue Amelot, est tracée sur le chemin de contrescarpe du fossé où s’écoulait un égout alimenté par un détournement après 1670 de celui provenant de la rue Saint-Antoine qui passait rue de Turenne (ancienne rue des égouts). Avant ces travaux, l’égout de la rue de Turenne se poursuivait à l’intérieur du territoire de la ville englobé par l’enceinte de Charles V, le long mur de l’enclos du Temple puis rue de Nazareth jusqu’à la rue Montmartre, rejoignant à l’angle de la rue du Faubourg-Montmartre et de l’actuelle rue de Provence, le grand égout de ceinture extérieur aux remparts. La suppression de cette partie de l’égout longeant le mur du Temple permet l’urbanisation autour de la rue de Vendôme, actuelle rue Béranger, de terrains restés jusqu’alors à usage agricole. L’ égout longeant la rue des Fossés du Temple est également alimenté de 1740 à 1779 par le Grand réservoir créé à l’emplacement de l’actuel Cirque d’hiver pour améliorer l'alimentation du grand égout fréquemment obstrué. Cet égout fut entièrement recouvert dans les années 1780.

-

Site du bastion du Temple sur plan Nicolas de Fer de 1676 après démolition de l’enceinte avant l’ouverture des boulevards -

Le boulevard du Temple et ses alentours sur plan Deharme de 1760 -

Boulevard du Temple en 1783 -

Boulevard du Temple sur plan Piquet de 1814

L’empreinte du bastion dans les voies actuelles

La création de la place de la République dans les années 1860 par agrandissement de l’ancienne place du Château d’eau et l’ouverture du boulevard Voltaire ont encore bouleversé le site.

La place et ce boulevard ont absorbé l’extrémité de la rue Amelot et des parties de la rue du Temple et du boulevard du Temple. Le bastion disparu a cependant laissé son empreinte dans l’urbanisme.

- Le boulevard du Temple épousait sur sa rive est (numéros pairs) la forme du contour extérieur de l’ancien bastion. Les théâtres construits à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle de ce côté du boulevard ont disparu lors de ces travaux d'urbanisme. Les numéros 42 à 48 ont seuls conservé cette orientation. La reconstruction en alignement des immeubles suivants vers la place de la République lors de l'aménagement de cette place a pour conséquence le décrochement entre les numéros 48 et 50

- Sur l’autre rive, l’escalier reliant la place de la République au 41 du boulevard du Temple et la surélévation du trottoir révèlent le passage en tranchée de la chaussée du boulevard à travers l’ancien bastion.

- Les marches au milieu du passage Vendôme correspondent au sommet de la levée de terre à l'emplacement de l'ancien mur du rempart.

- Les entrées des numéros 155 à 163 de la rue Amelot établie sur le chemin de contrescarpe sont situées en contrebas du boulevard Voltaire aménagé en remblai au croisement de l'ancien fossé[2].

-

Immeubles suivant l’orientation de l’ancien bastion du 42 au 48 boulevard du Temple -

Surélévation du trottoir des numéros impairs du boulevard du Temple -

Trottoirs de la rue Amelot en contrebas : vue du boulevard Voltaire

Annexes

Références

- ↑ Renaud Gagneux et Denis Prouvost, Sur les traces des enceintes de Paris : promenades au long des murs disparus, Paris, Parigramme, , 246 p. (ISBN 2-84096-322-1), p. 90

- ↑ Renaud Gagneux et Denis Prouvost, Sur les traces des enceintes de Paris : promenades au long des murs disparus, Paris, Parigramme, , 246 p. (ISBN 2-84096-322-1), p. 113

Sur les autres projets Wikimedia :

- Bastion du Temple, sur Wikimedia Commons

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Renaud Gagneux et Denis Prouvost, Sur les traces des enceintes de Paris : promenade au long des murs disparus, Paris, éditions Parigramme, , 246 p. (ISBN 2-84096-322-1)

.

. - Guy le Hallé, Histoire des fortifications de Paris, Horvath, 1995.

Articles connexes

- Enceinte de Charles V

- Place de la République

Portail de Paris

Portail de Paris  Portail de l’architecture et de l’urbanisme

Portail de l’architecture et de l’urbanisme  Portail de l’histoire militaire

Portail de l’histoire militaire