Vicente Berdusán

| Vicente Berdusán | ||

|---|---|---|

Conversión del duque Guillermo de Aquitania (1673). Óleo sobre lienzo, 293 x 442 cm, Museo de Zaragoza, procedente del Monasterio de Veruela. | ||

| Información personal | ||

| Nacimiento | 22 de enero de 1632  Ejea de los Caballeros (España)  | |

| Fallecimiento | 30 de enero de 1697  (65 años) (65 años)Tudela (España)  | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | Pintor  | |

| Firma |  | |

[editar datos en Wikidata] | ||

Vicente Berdusán y Osorio (Ejea de los Caballeros, Aragón, 22 de enero de 1632[1] - Tudela, Navarra, 30 de enero de 1697) fue un pintor barroco español que realizó numerosas obras principalmente por todo Aragón, La Rioja y Navarra, aunque también en otros lugares como Madrid, Cataluña y País Vasco. Pertenece a la generación de maestros de la escuela de Madrid.[2][3]

Biografía

Nació el 22 de enero de 1632, siendo bautizado al día siguiente en la parroquia de Santa María en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) en donde transcurrió su infancia. Era hijo de Bernardo Berdusán, sastre, y Catalina Osorio, único varón, y el más pequeño, de ocho hermanos. En 1636 aún consta residiendo en Ejea, gracias al registro de la confirmación recibida el 23 de abril de ese año de manos del arzobispo Pedro de Apaolaza.[4][5]

Tudela, su nuevo hogar

En 1640 queda huérfano de padres y también fallece la hermana mayor, Isabel Berdusán. Entre 1642-1644 consta su residencia en Tudela (Navarra) donde es acogido por su tío, el arquitecto y escultor Juan de Gurrea, natural de Ejea también, que asumió su tutela. Juan de Gurrea estaba especializado en la realización de retablos por lo que no debe descartarse un primer aprendizaje de Berdusán en su taller,[4][5] al menos, hasta 1644 año en que fallece Gurrea.[6]

El período 1644-1653 en la vida de este artista está vacío de noticias documentalmente ciertas sobre su vida, período que coincide con su etapa de aprendizaje y formación artística. Para el investigador Juan Carlos Lozano López, doctorado con una tesis sobre este artista, la posibilidad de que realizara un primer aprendizaje, con algún autor local, en Zaragoza, seguido de una estancia posterior en Madrid, dada «la fuerte impronta de la pintura madrileña que su arte evidencia» sin descartar tampoco que artistas locales de Tudela pudieran, igualmente, haber contribuido parcialmente a este proceso.[7]

Así pues, su formación pudo tener lugar en diferentes lugares, incluida Tudela. Con su tío, el pintor Fernando de los Mozos, residente en Zaragoza, es muy probable que también estuviera de aprendiz durante bastante tiempo. Con él estaría unos cuatro años de 1645-1648 trasladándose luego, quizá, a Madrid, al taller de Juan Carreño de Miranda, pues falta de Tudela hasta 1653. Allí aprende el lenguaje de los venecianos y flamencos que se estaba gestando en la escuela madrileña posterior a Velázquez.

Toma de Francisco Rizi las escenografías y los paisajes arquitectónicos como de teatro, y de Carreño el color veneciano y la técnica de manchas aprendida de Tiziano. También se aprecia que conoce el tenebrismo, la pintura veneciana y la composición flamenca. Por eso, unas veces se acerca a Tiziano, otras a Rubens y su obra es un receptáculo de distintas influencias barrocas internacionales.

En 1655 se casó en Tudela con Margarita Saviñán Royo. De este enlace nacieron siete hijos. Asentado en Tudela, donde vivió y trabajó hasta su fallecimiento el 30 de enero de 1697, Berdusán abrió un taller de pintura que abasteció de pintura religiosa a un extenso territorio que tuvo su centro en el valle medio del Ebro y abarcó Aragón, Navarra y La Rioja, con extensiones hacia País Vasco y Madrid.[8][9]

Consolidación artística

La década de 1660 supone su consolidación profesional y la definición del estilo, evolucionando desde planteamientos algo arcaicos a pintar de una forma más desenvuelta. Progresivamente prevalece el color y los efectos lumínicos. En línea con la pintura del pleno barroco, se muestra en perfecta sintonía con la forma de hacer de los artistas coetáneos de la escuela madrileña. Sin llegar todavía a su madurez artística, va desarrollando una personalidad propia dentro de este contexto.[10]

Hito fundamental: La fundación de la Orden Trinitaria de Carreño

En opinión de sus biógrafos e historiógrafos, el año 1666 supone un hito importante en su trayectoria. Ese año, el convento de Trinitarios de Pamplona, según cuenta Antonio Palomino, recibe el gran cuadro de altar solicitado por los frailes a Rizi unos años antes y realizado por Carreño con el tema de La fundación de la Orden Trinitaria, un lienzo destinado al altar mayor de la iglesia del convento que posteriormente estuvo durante mucho tiempo perdido y actualmente se conserva en el Museo del Louvre.[11]

Muy estrecha parece haber sido la colaboración de Carreño con Rizi en este cuadro de considerables dimensiones (5,00x3,15 m.), por el que se pagaron 500 ducados de plata. Está firmado y fechado en solitario por Carreño en 1666, aunque existe un documento que da testimonio de su colocación en el templo en el que se indica que fue pintado por «Rizio y Carreño». La idea original, sin embargo, corresponde a una composición proporcionada por Rizi, de la que se conoce un detallado dibujo conservado en la Galleria degli Uffizi, dibujo pasado al lienzo por Carreño con muy ligeras variaciones.[11][12][13]

Es una de las obras más complejas y apreciadas en todo tiempo dentro de la producción de Carreño, con la que el barroco más internacional triunfaba definitivamente en Madrid. Pero es precisamente cuanto tenía de novedad la pintura lo que produjo el inicial rechazo de los frailes, especialmente en cuanto la pudieron ver de cerca, según cuenta Palomino, por lo que no la quisieron admitir y solo cambiaron de opinión ante la intervención de Vicente Berdusán, para los frailes, un pintor de crédito.[14] En el siglo XVII era frecuente la intervención de artistas en peritajes o informes artísticos.[15]

El estudio de esta obra maestra «debió de causar en Berdusán una honda impresión que actuó a modo de revelación artística»; aunque los estilos de ambos pintores mostraban ya gran afinidad, en la obra del avilesino relucía una madurez artística de veinte años de diferencia respecto al ejeano.[16]

Las décadas de 1670 y 1680

Es a comienzos de los años setenta cuando Berdusán parece alcanzar la madurez logrando con su pintura cotas de gran calidad, nivel que se mantendrá en la década siguiente. Su producción aragonesa se incrementa notablemente; especial mención merece el conjunto pictórico realizado para el Real Monasterio de Santa María de Veruela.

La década de 1680 prosigue su fecunda labor en la producción aragonesa, tanto por el número de encargos como por su entidad y calidad. Realiza obras para Magallón y Daroca (Zaragoza), para Gea de Albarracín (Teruel), Maluenda y Villafranca de Ebro (Zaragoza). Se tratan en estos casos citados de pinturas para retablos, intercalando algunos encargos de cuadros de caballete, siempre de temática religiosa, para particulares.

La Contrarreforma

Fue un pintor de motivos religiosos con sólo alguna excepción, marcado por la Contrarreforma, por su sensibilidad y devociones. No tuvo una gran biblioteca, pero empleó textos del Nuevo Testamento, la Leyenda áurea, las historias de los Santos, de las propias órdenes y también fuentes gráficas, como estampas grabadas, sobre todo flamencas, de Rubens.[17] Su espiritualidad barroca, le lleva como artista a pintar temas propios de la época: milagros, santos repartiendo limosna, éxtasis, apoteosis, predicaciones, vida de la Virgen y de Cristo, la Trinidad y los nuevos santos canonizados en 1622: Santa Teresa de Jesús, San Ignacio, San Francisco Javier, San Felipe Neri, San Carlos Borromeo, San Estanislao de Kostka, Ángeles en todas sus formas y también a la Inmaculada.[18]

Pintó ciclos monásticos como es común en los artistas de entonces, con historias de la orden correspondiente con el fin de decorar los conventos.

Entre su obra podemos destacar, además de la ya citada, fuera de Navarra, los cuadros del Museo de Zaragoza, de la catedral de Huesca, el retablo del convento de Santa Teresa de Lazcano (Guipúzcoa) y la iglesia de San Ildefonso de Madrid. En Navarra se encuentran muchos otros retablos de este autor.

Berdusanismo

Fue artista prolífico; hay documentadas más de trescientas obras firmadas y fechadas. Como afirmaba en 1993 Ismael Gutiérrez Pastor, «la importancia y la magnitud de la obra desarrollada por Berdusán en el valle medio del Ebro, en torno a la Ribera navarra, Tarazona, Zaragoza y Huesca, desborda con mucho» los catálogos berdusanescos inicialmente realizados.[19] Sin embargo, se desconocen documentos sobre obras de dorado y policromía de retablos, algo extraño en una región y en una ciudad que era «foco retablístico y escultórico de primer orden para la Ribera navarra y se ramifica a Aragón y La Rioja.»[20]

Además de esa abundancia de obras autógrafas, especialmente entre 1661 y 1696, existe abundante obra que si no puede ser atribuible a este autor o su taller. Este hecho pone de manifiesto la fuerte influencia de su estilo dando lugar a lo que se denomina el berdusanismo, concepto apuntado en la tesis de Lozano López como «un conjunto de autores y obras, surgidos tras la estela de Berdusán en los que se evidencia una voluntad de imitación de su pintura».[21]

Obras

Aragón

- San Francisco de Zaragoza (diez lienzos).

- Monasterio de Veruela (Zaragoza) cuatro lienzos con la vida de San Bernardo, actualmente en el Museo de Zaragoza.

- Seminario de San Carlos (Zaragoza), un ciclo eucarístico relacionado con su orden.

- La Seo Zaragoza Capilla de San Pedro Arbués, cuadros del siglo XVII atribuidos a este pintor.

- Capilla de san Joaquín de la Catedral de Huesca.

- Retablo de la muerte de San José. Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Maluenda (Zaragoza).

- San Francisco Javier de Mélida.

- Retablo mayor de la parroquia de Santiago, en Funes, de 1665.[22]

- Santa Teresa de Jesús en la sacristía de la iglesia parroquial Santa María de la Asunción de Lerín.

- San Felipe Neri de la Basílica de la Purísima de Cintruénigo.

- Retablo mayor de San Pedro, en Olite.

- San Francisco Javier en la parroquia de Roncal.

- Apoteosis de Santo Tomás de Aquino en iglesia de Santo Domingo en Pamplona.

Varias obras más en el Museo de Navarra y en el Museo de la Encarnación-Fundación Arrese de Corella.

Tudela

- Catedral de Tudela, una serie de la Vida de la Virgen para la Sala capitular,[23] los retablos del Espíritu Santo[24] y de Santo Tomás de Villanueva.[25]

- Convento de las Dominicas, una serie para un retablo.

- Convento de las Capuchinas.

- Retablo de San Pablo en la Iglesia de San Jorge.[26]

- Una Inmaculada en el Hospital de Santa María de Gracia.

- Museo de Tudela (Palacio Decanal) Varios lienzos.

En la Ribera Navarra los retablos mayores de Funes, Caparroso y Corella.

La Rioja

- Niño Jesús abrazado a la cruz, lienzo similar a otro de la parroquia de San Jorge, en Arnedo quizá una de los cuatro lienzos realizados para el convento franciscano de Nuestra Señora de Vico, en la misma localidad.[27]

Otros lugares

- En el museo de Figueras, Gerona.

- El retablo del convento de Santa Teresa de Lazcano, en Guipúzcoa.

- En el Museo del Prado, Madrid.[28]

Galería

-

Santa Catalina de Alejandría Museo de Tudela - Óleo sobre lienzo (1693). Procede de Iglesia de San Nicolás (Tudela).

Santa Catalina de Alejandría Museo de Tudela - Óleo sobre lienzo (1693). Procede de Iglesia de San Nicolás (Tudela). -

Santa Teresa de Jesús (Museo de Huesca).

Santa Teresa de Jesús (Museo de Huesca). -

Catedral de Tudela. Retablo para la Capilla del Espíritu Santo.

Catedral de Tudela. Retablo para la Capilla del Espíritu Santo. -

Santa Cecilia (Museo de Navarra).

Santa Cecilia (Museo de Navarra). -

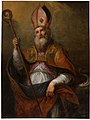

San Atilano (Museo del Prado)

San Atilano (Museo del Prado) -

Glorificacion de San Juan de la Cruz para el convento de los Carmelitas descalzos en Tudela (1676)

Glorificacion de San Juan de la Cruz para el convento de los Carmelitas descalzos en Tudela (1676)

Véase también

Referencias

- ↑ López Murias, 1990, p. 17

- ↑ Gutiérrez Pastor, 2006, p. 16

- ↑ «El Palacio de Sástago recupera la obra aragonesa de Vicente Berdusán, Ejea digital». www.ejeadigital.com. Consultado el 25 de agosto de 2020.

- ↑ a b Lozano López, 2004, p. 140

- ↑ a b Fernández Gracia, 2006, p. 159

- ↑ Lozano López, 2004, p. 141

- ↑ Lozano López, 2004, pp. 141-142

- ↑ Gutiérrez Pastor, 2006, p. 15

- ↑ Lozano López, 2006, p. 118

- ↑ Lozano López, 2004, pp. 158-160

- ↑ a b Pérez Sánchez, 1986, p. 21

- ↑ Pérez Sánchez, 1986, p. 42

- ↑ Agüero Carnenero, 2017, p. 52

- ↑ Brown, 1990, p. 239

- ↑ Lozano López, 2004, p. 164

- ↑ Lozano López, 2004, p. 166

- ↑ Lozano López, 2004, p. 180

- ↑ (Lozano López, 2004, pp. 181)

- ↑ Gutiérrez Pastor, 1993, pp. 143-144

- ↑ Gutiérrez Pastor, 1993, p. 144

- ↑ Lozano López, 2004, p. 422

- ↑ Casado Alcalde, 1978, pp. 507-511

- ↑ Casado Alcalde, 1978, pp. 516-520

- ↑ Casado Alcalde, 1978, pp. 511-514

- ↑ Casado Alcalde, 1978, pp. 514-516

- ↑ Casado Alcalde, 1978, pp. 520-521

- ↑ Gutiérrez Pastor, 1993, p. 147

- ↑ «San Atilano - Colección - Museo Nacional del Prado». www.museodelprado.es. Consultado el 16 de noviembre de 2021.

Bibliografía

- Casado Alcalde, Esteban (1978). «Berdusán». Príncipe de Viana 39 (152): 507-546. ISSN 0032-8472. Archivado desde el original el 4 de octubre de 2019. Consultado el 25 de agosto de 2020.

- Pérez Sánchez, Alfonso E. (1986). Carreño, Rizi, Herrera y la pintura madrileña de su tiempo (1650-1700). Palacio de Villahermosa (Madrid) enero/marzo, 1986: Museo del Prado - Ministerio de Cultura. ISBN 84-505-2957-3. OCLC 15286561. Consultado el 27 de agosto de 2020.

- Palomino, Antonio (1988). El museo pictórico y escala óptica III. El parnaso español pintoresco laureado. Madrid: Aguilar S.A. de Ediciones. ISBN 84-03-88005-7.

- López Murias, Isidro (1990). La pintura de Vicente Berdusán. ISBN 978-84-404-6978-6. Consultado el 25 de agosto de 2020.

- Brown, Jonathan (1990). La Edad de Oro de la pintura en España. Madrid: Nerea. ISBN 84-867-6348-7.

- Gutiérrez Pastor, Ismael (1993). «Obras de Vicente Berdusán en La Rioja (1632-1697)». Príncipe de Viana. Anejo (15): 143-153. ISSN 1137-7054. Archivado desde el original el 24 de junio de 2019. Consultado el 25 de agosto de 2020.

- Orta Rubio, Esteban; Fernández Gracia, Ricardo; García Gaínza, María Concepción; Echeverría Goñi, Pedro Luis; Borrás Gualis, Gonzalo Máximo; López Murias, Isidro (1998). El pintor Vicente Berdusán: (1632-1697). Institución Príncipe de Viana (Gobierno de Navarra). ISBN 978-84-235-1710-7. OCLC 432122962. Consultado el 25 de agosto de 2020.

- Lozano López, Juan Carlos (2004). El pintor Vicente Berdusan (1632-1697) y Aragón: catálogo razonado, clientela y fuentes gráficas, literarias y devocionales de su pintura. Universidad de Zaragoza. Archivado desde el original el 9 de junio de 2020. Consultado el 25 de agosto de 2020.

- Gutiérrez Pastor, Ismael (2006). «La pintura madrileña del pleno Barroco y los pintores de Aragón en tiempos de Vicente Berdusán (1632-1697)». Vicente Berdusán (1632-1697): el artista artesano. Diputación Provincial de Zaragoza. Servicio de Cultura. pp. 13-74. ISBN 84-9703-179-2. OCLC 76858504. Consultado el 25 de agosto de 2020.

- Lozano López, Juan Carlos (2006). «Vicente Berdusán, el artista artesano». Vicente Berdusán (1632-1697): el artista artesano. Diputación Provincial de Zaragoza. Servicio de Cultura. pp. 112-158. ISBN 84-9703-179-2. OCLC 76858504. Consultado el 25 de agosto de 2020.

- Fernández Gracia, Ricardo; Lozano López, Juan Carlos (2006). «Cronología de la vida y obra de Vicente Berdusán». Vicente Berdusán (1632-1697): el artista artesano. Diputación Provincial de Zaragoza. Servicio de Cultura. pp. 159-170. ISBN 84-9703-179-2. OCLC 76858504. Consultado el 25 de agosto de 2020.

- Agüero Carnerero, Cristina (dir.) (2017). Carreño de Miranda. Dibujos. Madrid: Biblioteca Nacional de España-Centro de Estudios Europa Hispánica. ISBN 978-84-15245-70-4. Consultado el 25 de agosto de 2020.

Enlaces externos

- «Berdusán y Osorio, Vicente». www.museodelprado.es. Museo Nacional del Prado. Consultado el 25 de agosto de 2020.

- «El Museo de Zaragoza cuenta con una nueva sala dedicada al barroco - Museo de Zaragoza». Museo de Zaragoza. Consultado el 25 de agosto de 2020.

- Lozano López, Juan Carlos. «Vicente Berdusán en Aragón». www.unav.edu. Universidad de Navarra. Consultado el 25 de agosto de 2020.

Datos: Q9093245

Datos: Q9093245 Multimedia: Vicente Berdusán y Osorio / Q9093245

Multimedia: Vicente Berdusán y Osorio / Q9093245