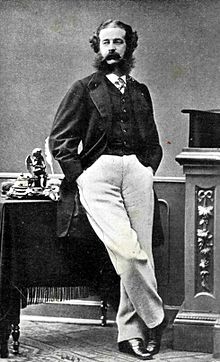

Emilio Visconti-Venosta

Emilio Marchese Visconti-Venosta (* 22. Januar 1829 in Mailand; † 28. November 1914 in Rom) war ein italienischer konservativer Politiker, der langjähriger Abgeordneter der Camera dei deputati sowie zwischen 1863 und 1901 fünfmal Außenminister in acht verschiedenen Kabinetten war.

Leben

Emilio Visconti-Venosta ist der ältere Bruder von Giovanni Visconti-Venosta. Visconti-Venosta war ursprünglich ein Anhänger des von Giuseppe Mazzini vertretenen Freiheitskampfes und der von diesem vertretenen Idee der „Wiederauferstehung“ (Risorgimento), nahm allerdings nach dem versuchten Aufstand in Mailand im Februar 1853 eine gemäßigtere Haltung ein. 1861 wurde er erstmals zum Abgeordneten in die Camera dei deputati gewählt und vertrat in dieser bis 1886 die Konservativen (Destra).

Nachdem er zwischen Dezember 1862 und März 1863 Generalsekretär des Außenministeriums war, wurde er am 20. März 1863 von Ministerpräsident Marco Minghetti erstmals zum Außenminister Italiens ernannt und gehörte dessen erstem Kabinett bis zum 28. September 1864 an. In dieser Funktion schloss er 1864 zusammen mit Minghetti und dem französischen Außenminister Édouard Drouyn de Lhuys die Septemberkonvention, in der die französische Besetzung Roms auf zwei Jahre befristet wurde.

Im März 1866 wurde er zum Gesandten in Konstantinopel ernannt. Zwischen dem 28. Juni 1866 und dem 10. April 1867 war er jedoch im Kabinett von Ministerpräsident Bettino Ricasoli abermals Außenminister, so dass die Leitung der Gesandtschaft in Konstantinopel durch Gesandtschaftssekretär Alberto Blanc als Geschäftsträger erfolgte. Der Posten des Gesandten wurde daraufhin erst im Mai 1867 mit Giuseppe Bertinatti besetzt.

Das Amt des Außenministers übernahm er erneut am 13. Mai 1869 in der bis zum 10. Juli 1873 amtierenden Regierung von Giovanni Lanza und behielt dieses Amt auch im darauf folgenden zweiten Kabinett von Ministerpräsident Minghetti bis zum 20. November 1876. In dieser Zeit kam es zu ernsten politisch-diplomatischen Problemen nach der Befreiung Roms 1870, der damit verbundenen römischen Frage über den Status Roms sowie das am 16. Februar 1871 in Kraft getretene Gesetz der Garantien, das die Rechte des Papstes und das Verhältnis des bisherigen Kirchenstaates zum italienischen Königreich nach der politischen Entmachtung des damaligen Papstes Pius IX. Es garantierte dem Papst die Unverletzlichkeit seiner Person, des Vatikan- und des Lateran-Palastes sowie von Castel Gandolfo. Pius IX. lehnte im Mai 1871 die ihm vom italienischen König Viktor Emanuel II. angebotenen begrenzten Souveränitätsrechte ab. Pius und seine Nachfolger waren in ihrem Aktionsradius auf die unmittelbare, von Festungsanlagen umgebene Vatikanstadt begrenzt. In den folgenden Jahren bemühte sich Visconti-Venosta um eine Annäherung Italiens an die Mittelmächte.

Nach dem Verlust der Vormachtstellung der konservativen Destra war er annähernd zwanzig Jahre an keiner Regierung beteiligt und wurde zwischenzeitlich am 7. Juni 1886 zum Mitglied des Senats (Senato del Regno d’Italia) ernannt, ehe er vom 11. Juli 1896 bis zum 1. Juni 1898 erneut das Amt des Außenministers im dritten und vierten Kabinett von Ministerpräsident Antonio Starabba di Rudinì innehatte. Wegen Meinungsverschiedenheit mit ihm über die Stellungnahme, um die Volksunruhen vom Mai 1898 zu verhindern, musste Justizminister Giuseppe Zanardelli zurücktreten.

Letztmals wurde Visconti-Venosta am 14. Mai 1899 von Ministerpräsident Luigi Pelloux zum Außenminister in dessen zweites Kabinett berufen und bekleidete dieses Ministeramt auch vom 24. Juni 1900 bis zum 15. Februar 1901 in der darauf folgenden Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Saracco. Während dieser Zeit suchte er außerhalb des zwischen Italien, dem Deutschen Kaiserreich und Österreich-Ungarn geschlossenen Dreibunds auch Kontakt zu Frankreich, um die wegen des Wettlaufs um Afrika betroffenen französisch-italienischen Beziehungen zu verbessern.

Visconti-Venosta vertrat zwischen Januar und April 1906 Italien auf der Algeciras-Konferenz zur Lösung der Ersten Marokkokrise. Damit wurde er vom damaligen Außenminister Antonino Paternò-Castello gegenüber dem Botschafter in Spanien, Giulio Silvestrelli, vorgezogen, der ursprünglich vom vorherigen Außenminister Tommaso Tittoni als Konferenzteilnehmer vorgesehen war. Danach zog er sich weitgehend ins Privatleben zurück.

Auszeichnungen

Für seine Verdienste wurde er mehrfach ausgezeichnet und erhielt unter anderem 1901 das Ritterkreuz vom Annunziaten-Orden, das Großkreuz des Ordens der Heiligen Mauritius und Lazarus und des Ordens der Krone von Italien. Ferner erhielt er das Großkreuz des belgischen Leopoldsordens, des Dannebrogordens Dänemarks, das Ritterkreuz des Schwarzen Adlerorden und das Großkreuz des Roten Adlerordens des Königreichs Preußen, das Großdignitar vom Orden der Rose Brasiliens sowie das Ritterkreuz V. Klasse vom Mecidiye-Orden.

Literatur

- G. Angelini: Emilio Visconti Venosta. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 15, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2018, ISBN 978-3-7001-8383-9, S. 293 f. (Direktlinks auf S. 293, S. 294).

- Maurizio Binaghi: Emilio Visconti Venosta. In: Historisches Lexikon der Schweiz. 12. Juli 2011.

- Pietro Silva: Visconti-Venosta Emilio. In: Enciclopedia Italiana, Bd. 35 Veg–Zyg, Rom 1937.

- Visconti-Venosta, Emilio. In: Dizionario di Storia, Rom 2011.

- Visconti-Venosta, Emilio. In: L’Unificazione, Rom 2011.

- Meyers Großes Personenlexikon, Mannheim 1968, S. 1365.

Weblinks

- Viscónti-Venòsta, Emilio. In: Enciclopedia on line. Istituto della Enciclopedia Italiana, Rom. Abgerufen am 7. Januar 2022.

- Visconti Venosta Emilio in der Datenbank Senatori dell'Italia liberale beim Historischen Archiv des Italienischen Senats

- Emilio Visconti Venosta im Portale storico der Camera dei deputati

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Visconti-Venosta, Emilio |

| ALTERNATIVNAMEN | Emilio Marchese Viscónti-Venòsta |

| KURZBESCHREIBUNG | italienischer Politiker, Mitglied der Camera dei deputati |

| GEBURTSDATUM | 22. Januar 1829 |

| GEBURTSORT | Mailand |

| STERBEDATUM | 28. November 1914 |

| STERBEORT | Rom |